黃開口

| A+醫(yī)學(xué)百科 >> 藥品百科 >> 中藥百科 >> 黃開口 | 中藥圖典 |

| 黃開口 Huánɡ Kāi Kǒu |

|

|---|---|

|

|

| 別名 | 老虎腳跡草、見血住 |

| 功效作用 | 涼血止血;平肝;解蛇毒。主咯血;吐血;衄血;便血;外傷出血;失眠;高血壓病;毒蛇咬傷 |

| 英文名 | |

| 始載于 | 《江蘇藥材志》 |

| 毒性 | |

| 歸經(jīng) | 脾經(jīng)、肝經(jīng) |

| 藥性 | 寒 |

| 藥味 | 苦、澀 |

【中文名稱】: 黃開口

【來源: 】本品為報(bào)春花科植物輪葉過路黃Lysimachia klattiana Hance的干燥全草。

【 簡介】

來源 本品為報(bào)春花科植物輪葉過路黃Lysimachia klattiana Hance的干燥全草。

原植物

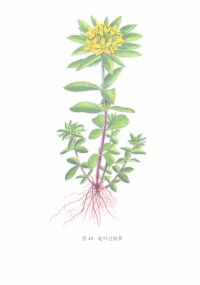

輪葉過路黃為多年生草本,全株密被銹褐色多細(xì)胞長柔毛。莖直立少分枝,高15~50厘米。葉片3~4枚輪生,在莖頂端多數(shù)葉聚生,莖下部葉有時(shí)對生,葉片橢圓形或橢圓狀披針形,長2~5厘米,寬7~12毫米,先端急尖至漸尖,基部狹楔形,全緣,幾無柄。花密生于莖頂端;花萼5深裂,裂片披針形,先端漸尖,長約1厘米,被毛并具不明顯的黑色線條,背部中脈凸起;花冠黃色,漏斗狀,5深裂,裂片舌狀橢圓形,較花萼略長,先端漸尖,鈍圓或微凹,有黑色線條;雄蕊5枚,長度僅為花冠的1/2,著生于花冠管的基部,花絲基部合生成環(huán)狀;子房近圓球形,1室,胚珠多數(shù)。蒴果球形,直徑約4毫米;種子多數(shù),光滑。花期5~6月,果期6~7月。

生于山坡林緣,溪邊灌叢下或路邊草叢中。分布于山東、江蘇、安徽、浙江、江西、福建、湖北、湖南、貴州、四川、河南等省區(qū)。

采收加工

5~6月采收帶根的全草,洗凈,曬干。

藥材性狀

干燥全草長15~40厘米,通常扭曲。全株被銹褐色細(xì)長柔毛,以莖部最多。莖單生,圓柱形,灰綠色,有縱條紋,斷面中空。葉片多皺縮、破碎,3至多片輪生,完整葉展平后為橢圓形或披針形,全緣,幾無柄。花多朵密集于莖頂葉腋內(nèi);萼片狹披針形,被柔毛和黑色線條,花冠黃色,漏斗狀,有黑色線條。蒴果近球形,直徑約4毫米,含多數(shù)種子。氣淡,味微酸。以身干、灰綠色、莖葉嫩細(xì)、葉多、無泥雜者為佳。

性味和功用 微酸、澀,涼。止血,降血壓,解蛇毒。用于降血壓,肺結(jié)核咯血;外用治毒蛇咬傷,外傷出血。常用量15~30克,水煎服,或鮮草搗汁內(nèi)服,外用鮮草搗爛敷患處。

【功用】

止血,降血壓,解蛇毒。用于降血壓,肺結(jié)核咯血;外用治毒蛇咬傷,外傷出血。常用量15~30克,水煎服,或鮮草搗汁內(nèi)服,外用鮮草搗爛敷患處。

【性味】

微酸、澀,涼

|

||||||||||||||||||||||||||||

| 關(guān)于“黃開口”的留言: | |

|

目前暫無留言 | |

| 添加留言 | |